一、前言

到前一章為止的考察,探討了在成立路上的鎌倉幕府有關「地頭職奏請」的內在因素與部分外在契機,剩下的問題是:包括奏請時期在內的其他各種外在契機如何發揮作用,並且這些內在與外在契機在實現的過程中如何相互作用影響,最終促使奏請與勅許實現。換句話說,將以上述問題所涉及的政治過程為基礎,從政治史的角度對「地頭職奏請與勅許」加以定位。

(一)前輩學者們的觀點

自中田氏與牧氏以來,有多位前輩學者們嘗試以各自的角度對「地頭職奏請前後的政治過程」進行各種形式的解釋與探討。但是關於這段政治過程,前輩學者們彼此的見解出現分歧的根本原因,可以歸咎為對於敕許內容的見解存在差異所致,(在義江彰夫寫作本篇時)也幾乎找不到以「促使地頭職奏請成為可能、必要的各種內在因素與外在契機,在政治過程中是如何交互作用影響,最終導致奏請實現」這一視角來探討此過程的研究。

因此,雖然本篇文章要探討在奏請與勅許過程中的各項事實,已經有其他人以不同的立場進行檢討過,但一般而言大部分的論述都是從「幕府成立」這一整體角度進行考察的,幾乎沒有對「這些個別事件究竟與地頭職奏請有何關聯」進行具體的考察與研究(在義江彰夫寫作本篇時)。將這些事實放在幕府成立的整體過程之中來理解,當然與「地頭職奏請」有關,甚至可以說是奏請問題的一部分。不過本文的重點聚焦在「文治地頭職的成立」這一點上。

因此,義江彰夫並不採取重新檢視這些既有的研究成果作為出發點來切入課題,而是以自己研究的觀點進行獨立的思考與探討。

(二)研究對象的選擇──『文治元年12月6日源賴朝書狀』

那麼,要深入探討這個尚待解決的課題時,本系列作為史料分析核心的『文治元年12月6日源賴朝書狀』內容極具啟發性。

如同在《重新解析文治地頭職核心史料》的內容所示,研究12月6日書狀裡面的內容除了可分析出源賴朝方面「為何必須要進行地頭職奏請」的內在契機以外,當中也可看出源賴朝自己如何看待與朝廷、源行家、源義經等人的政治交涉與對抗過程;換句話說,書狀裡表達了源賴朝對當時局勢的理解,並藉以輔助說明他為什麼必須要提出奏請的理由(遠因)。

當然,這封書狀是源賴朝向朝廷表達其奏請地頭職意圖的文件,因此書狀的立場可能有偏頗之虞、內容可能未必能夠客觀地反映出奏請過程真實的全貌。但是畢竟撰寫這封書狀的是在當時政治過程中使奏請實現的當事人,因此不須要完全捨棄這封書狀,我們仍然可從這封書狀中尋找線索並加以解讀─在奏請的過程中,對於奏請主體(即源賴朝)而言,公共政治層面的主要問題究竟是什麼?這些問題彼此之間有什麼關聯?以及這些關聯作為幫助奏請實現的契機又有什麼意義?

因此接下來,義江彰夫試圖從這封書狀中提煉上述重點,並結合其他史料文獻加以驗證與考察其客觀性,並進一步探究是否還存在書狀未提及的其他問題,從而對「奏請」在整體政治過程中進行客觀的定位。當然,除了前面的書狀之外,如果還有其他更全面、更客觀地反映此問題的史料,應當以其為核心加以分析。但是,撇除零星、片面的史料之外,目前尚未發現有任何史料像這封書狀一樣直接敘明各種契機之間的關聯,以及到奏請實現為止的整個過程,因此義江彰夫才選擇以這封書狀作為研究的方法。

(三)簡要說明『文治元年12月6日源賴朝書狀』之脈絡

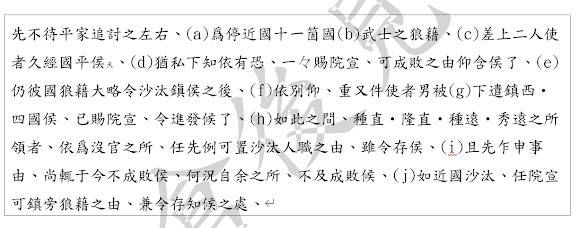

順帶一提,根據第一章進行的初步考察可知,除了書狀的開頭與結尾(A、E)之外,其內容係由地頭職奏請(D)以及導致奏請的兩項問題(B、C)所構成。貫穿B、C、D三者的核心問題在於:究竟是誰應該負責鎮壓暴亂行為的執行主體。此外,若從B、C、D三者之間的相互關聯來看,便可發現:從B中可看出,鎮壓暴亂行為的權限已經交付給源賴朝一方;但在C中,九州與四國地頭職的補任權限又遭到剝奪,因此在D中源賴朝方面試圖以奏請諸國地頭職的形式奪回這項權限,並且讓它變成更一般化。以上的脈絡關係已在前面的分析中釐清。

因此,根據以上幾點為前提,筆者在以下的討論中將在B、C到D的過程中,更進一步詳細檢討先前文章指出的內在契機是如何參與到該過程中,以明確D奏請的必要性和定位。

二、派遣二使者

(一)『文治元年12月6日源賴朝書狀』之B部分

首先從B部分─敘述為鎮壓暴亂行為而派遣使二名使者─開始研究。

P.S翻譯見《文治敕許史料介紹》文治元年12月6日條目

1.第一次派遣(近國十一國)

依據第一次派遣(近國十一國)的情形可以歸納以下幾點特徵:

(1) 鎮壓暴亂行為的對象:僅限於武士(b);

(2) 鎮壓暴亂的地區範圍:僅限於近國十一(個知行)國(a);

(3) 執行鎮壓暴亂的主體:是以「賴朝使者」的形式出現,並不是以「職」的形式且也尚未制度化(c);

(4) 正式認可鎮壓暴亂的主體是朝廷(院),但由於並非透過補任「職」的方式,亦即不是完全授權執行主體可以每次進行鎮壓行爲,而是採取每當須要鎮壓時再一一發佈院宣予以認可的形式(d)。

此外,這兩位使者在對近國十一國的鎮壓取得成效之後(e),繼續被派往(f)九國與四國執行同樣任務(g)。

2.第二次派遣(九國、四國)

與第一次派遣相比,第二次派遣(九國、四國)的特徵如下:

(1) 鎮壓暴亂行為的對象:無論是在沒官領或其他領地,鎮壓暴亂行為的對象「如近国沙汰」,基本上仍限於武士(h)(j);

(2) 鎮壓暴亂的地區範圍:也僅限定在九國、四國(g);

(3) 執行鎮壓暴亂的主體:形式同樣是使者(f);

(4) 鎮壓行為的認可也同樣須要逐一透過院宣授權(i)。

綜上所述,雖然不能說第二次派遣在各方面與第一次完全相同,但在性質上可以說與第一次派遣具有相同性質。

不過,以上的理解是從源賴朝在地頭職奏請階段向朝廷所作的說明中歸納而來,因此這些內容本身無法認定就是事實。然而,可以透過其他原始史料來加以驗證。

(二)分析第一次派遣(近國十一國)

關於第一次的派遣,《吾妻鏡》文治元年(1185年)3月4日條目所收錄的賴朝書狀,便清楚地說明了當時的情勢。

1.與12月6日書狀之特徵比較

對於前面源賴朝書狀中關於派遣二位使者進行鎮壓所歸納出的4點特徵(如上一點),都可以在上述書狀中找到相對應的部分:分別為(a)(c)、(b)、(d)、(e),並且以同樣的形式得到驗證。因此我們可以確認,源賴朝在地頭職奏請時提到的派遣兩位使者,確實於文治元年(即元曆二年)3月左右按照書狀中所述的相同方式實施過。

2.實際派遣時間

關於第一次派遣實際的時間,雖然無法從12月6日的書狀中看出來,但根據《吾妻鏡》同年(文治元年)2月5日條目中的紀錄:

從以上紀錄看來,久經與國平是在這一天被派往京都的。綜合先前3月源賴朝的書狀判斷,推測派遣確定的時間點應該與2月5日相差不遠;若將此時間點視為派遣時間,其前後關係並無明顯矛盾,因此《吾妻鏡》記錄的時間點可以認為是合理可信的。

(三)分析第二次派遣(九國、四國)

接著,第二次派遣的情況可以根據《吾妻鏡》文治元年(1185年)8月13日條目所收錄的以下文書加以確認:

1.與12月6日書狀之特徵比較

以上內容可以與源賴朝書狀中關於第二次派遣使者的四個特徵點以第一次派遣相同的形式進行比對、驗證:第一點可從(a)(b)部分確認;第二點的九州、四國可在(c)部分看出當中包括九國;第三點則可由(d)(e)部分確認;第四點可由(f)部分看出,至少此一派遣是在一般的情況下依據院的命令行動。

有關第四點─兩位使者在執行鎮壓暴亂行動時是否各自都須要獲得院宣授權,從前面的文書中無法確定;但是,前面的文書也沒有明確表示二位使者被授予平常鎮壓暴亂的執行權(事實上,前面的文書中也沒有表明承認設置「沙汰人」職務)。藉由上述各項史實,可以確認源賴朝書狀中提到的派遣使者到四國應屬事實。

2.其他特徵

此外,關於第二次派遣,從上面的文書還可以注意到一點:下文的(c)部分,院宣的收件者被記載為「太宰府并管內諸國在廳官人等」。此一事實若與下文(d)部分一起來看──院命令下文的收件者應「任」(聽從)「中原久經、藤原國平」等人的「下知」行事,會發現與石井進一樣的觀點:在第二次派遣至九國、四國時,鎮壓暴亂的職權已經透過「國街」這一公部門的行政管道開始具體地展現出來。

(四)小結

根據以上的過程可以得知,源賴朝在12月6日書狀中所記錄的派遣二位使者及其性質,不僅是源賴朝個人的認知表述,也是對事實的陳述。換言之,根據文治元年2月左右源賴朝的提議,具備前述性質的二名使者首先被派往畿內近國十一國執行任務,二人在完成預定的任務之後,在6月左右為了大致相同的目的,又被派遣至九國與四國地區;這一整個過程可確認為史實。

如果以上幾點已經確認,那麼可以指出:雖然前面二位使者的派遣是透過國衙為媒介行使公權力,但其權限仍極為受限。源賴朝派遣二使者的行動之所以能夠向朝廷提出公的主張,是因爲「停止」「武士的濫妨」絕不是出自源賴朝私人的權限(「自由之沙汰」),而是以命令這兩位使者「奉行院宣」前往各地巡迴執行任務(「迴行」)的形式。

而且無論採取什麼樣的形式,也不能忘記─如先前驗證過程所揭示的─這種形式的派遣之所以能夠實行,並非源自朝廷主動的提議,而是根據源賴朝方面的要求所促成的。那麼源賴朝前面的論述只是用來向朝廷提出在公權力方面上的論點罷了。

總的來說,「派遣二名使者」這種形式的做法讓幕府首次能夠在東國以西的地區以國家、官方的立場執行「鎮壓狼藉=治安維持」的權限;亦即以往幕府在東國以西的地區行使鎮壓狼藉(強制力)時都屬於私人性質的,這個做法是首次獲得朝廷(官方)授權,能夠在西國以國家官方的權威執行該權限。而如同前所述,最遲在派遣使者到九國地區時,此一行動已經具備公的、官方的性質,也就是已具備透過「國衙」為媒介來實施的條件。因此必須說「派遣二名使者」的做法是幕府成敗地頭職的權限往國家制度(公權力)方向所踏出的關鍵一步。

三、派遣二使者之歷史背景

(一)歷史背景

話說,文治元年2月源賴朝派遣使者至近國十一國之際,正值平家勢力被驅逐出畿內、山陽道及九州等地,並漸漸聚集於屋島的時期;而決定派遣使者至九國、四國的6月,則正好是平家於壇之浦戰役滅亡後不久。而這種形式的公的、官方性質的「鎮壓暴亂行為」,源賴朝在文治元年12月6日的書狀中,以「已經完成以武力驅逐平家」為前提(該書狀A部分),提出了上述兩名使者派遣的具體計畫。

由此可知,至少在源賴朝的認知中,將西國地區納入能夠以官方性質的權限鎮壓武士一般暴亂行為問題,是在平家於西國遭到討伐、潰滅之後才提出的,而具備官方性質的這項權限在當時是以派遣二位使者的形式實現的。進一步來說,在派遣二使者之前,源賴朝根本不認為他已經獲得相同性質的權限(無論何種形式)。

當然,這並不表示源賴朝在此之前從未擁有過任何形式的鎮壓暴亂權限或參與過執行。如同在《探討在地領主與地頭職的關係(上)》、《了解源賴朝自舉兵到奏請為止地頭職成敗之實際情形》文章所述,以「地頭職成敗」的形式鎮壓暴亂行為,早已在在地領主階層廣泛渴望地頭職的驅使下,源賴朝最初在東國獨自專斷進行,之後因為壽永二年十月宣旨而有效推進展開;此種行為自元曆年間至文治元年之間(1184年至1185年)已擴大至平家沒官領,並且有往一般所領急速擴展的趨勢。據推測,從元曆元年(1184年)左右開始,源賴朝已親自派遣「專使」至西國特定的知行國鎮壓「武勇之輩」的「濫行」行為*。若僅看東國方面,根據壽永二年十月宣旨,源賴朝確實已獲得一定程度的官方權限能在東海、東山道地區執行鎮壓暴亂。這些都是促使「文治地頭職」成立的契機之一,且毫無疑問它們都與鎮壓暴亂問題有關(但如下所述,並非直接相關)。

P.S這裡的專使並非指文治元年間派遣二次的二使者(久經、近藤國平)。

然而,無論歷史背景如何,只將上述形式的鎮壓暴亂行為擴大仍無法解釋「文治地頭職」成立的因素。因為無論是源賴朝派遣的「專使」,或是向朝廷正式奏請前所進行的地頭職成敗,這些行為都未經朝廷認可而不具備官方性質;即使根據壽永二年十月宣旨,源賴朝獲得的鎮壓暴亂權限某種程度上具有公權力性質,然而他那時並非以鎮壓暴亂行為作為主要且固有的公開議題而獲得權限,故其權限範圍也只限於東海、東山道地區。

(二)派遣二使者之意義

如在《探討幕府需要地頭職的理由是什麼?(下)》文章所述,「文治地頭職」與「既有地頭職」決定性的差異在於執行時是否有所根據進而影響其行為的性質(官方或私人);前者便是根據朝廷敕許而具備公權力性質的權限。

相較於為取得鎮壓全國暴亂的公權力為特徵而成立的「文治地頭職」,派遣「專使」或「地頭成敗」這類屬於私人權限、本身不是明確以「鎮壓暴亂」為主要目的;另外『壽永二年十月宣旨』雖然形式上具有公權力,但也不是直接為了解決「鎮壓暴亂」問題而成立。

相比之下,文治元年間的「派遣二使者」不僅明確以處理鎮壓暴亂問題為目的,且其派遣地區為近國十一國、九國、四國,若再加上原先於東山道、東海道已獲得的部分公權力,自此以後幕府能行使鎮壓暴亂的公權範圍已涵蓋全國過半。因此從源賴朝與在地領主階層的特定利害關係角度來看,「二使者的派遣」或許屬於被外在因素所推動的決策,但無庸置疑它確實是促使文治地頭職成立的決定性關鍵契機。換言之,到「文治地頭職」奏請、獲得敕許為止的政治過程中,性質方面若不提出這種形式公權力相關的問題,後面就不可能接續發展。因此幾乎可以肯定,前述的「二使者派遣」是首次將鎮壓莊園公領暴亂的固有問題作為公權力的問題以本格的形式正式提出的措施,可說是奏請地頭職的政治過程中第一項決定性因素或步驟。

綜合上述各點來看,源賴朝在奏請過程中向九條兼實遞交的12月6日書狀中,將「二使者派遣」視為向朝廷爭取對「地頭職成敗」予以公認正當性的公權力依據,並以此為出發點,進一步將其他相關議題納入政治過程中加以定位並展開奏請的論述,可以說這已遠不只是源賴朝個人的認知了。換言之,從客觀角度來看,由於源賴朝透過「派遣二使者」獲得官方的鎮壓暴亂權限,所以就意義層面來說它是「文治地頭職」成立道路上的真正起點。

(三)與文治地頭職相比

1.「派遣二使者」之權限仍受限

相對地,若將「二使者派遣」視為前述性質的行動,那麼必須承認它的權限與後來12月獲得敕許的地頭職成敗相比,仍是極其有限的。

「二使者」能夠鎮壓暴亂的對象並未擴及武士階層以外,其所能處理的暴亂性質,儘管包含了「國內各莊園」中常見的個別事件(如文治元年3月4日賴朝書狀中所述),但是否涵蓋如地頭成敗一樣範圍廣泛且深入各莊園所領的暴亂問題,仍有待探討。此外,能行使權限的地區也僅限於特定幾個知行國,執行的主體「職」除未受到國家制度上穩定的保障,每一次執行在未經院的許可下不得實施,受到很大的限制。

2.受限之原因

顯而易見,與地頭職奏請─內容包括能夠在全國各莊園公領內鎮壓(行使強制力)所領內包括土民等引起暴亂的職權─相比,難以否認前述的派遣措施在各方面皆受到限制。然而,真正的問題在於:在文治元年2月到6月之間派遣使者的時間背景之下,是否有可能超越上述的限制?

如前所述,2月對近國十一國的派遣,正值該地區平家勢力被驅逐之後;而6月對九國與四國的派遣,則是平家在壇浦之戰覆滅之後。因此,毋庸置疑正是因為在此一時間點,才得以「平家被掃蕩後須鎮壓事態」為藉口,毫不延遲地向這些地方派遣使者。

當然在此一時間點,眼下最急迫的問題是徹底剷除與平家有關的剩餘殘黨。若源賴朝未全力投入於此,朝廷方面根本不可能對源賴朝提出的鎮壓暴亂權限予以承認。所以在當時那樣的背景情勢之下,從根本上來說源賴朝當然也只能提出派遣二使者這種形式、性質極為受限的鎮壓暴亂權限。

也正因如此,當源賴朝向鎮西地區派遣二位使者之際,針對具體的處置行動仍需等待院的宣令,連平家沒官領地也不例外(無法逕自處置)。

即便是這類「沙汰人職」身分者也只能向院方報告事由,在未獲得院的許可情況下只能一直維持「不及成敗」的狀態。

.jpg)

%E7%BF%BB%E8%AD%AF.jpg)

2.jpg)

.jpg)

1.jpg)

2.jpg)

%E5%89%8D%E8%A8%80.png)

-1.jpg)

沒有留言:

張貼留言